resilience

2022

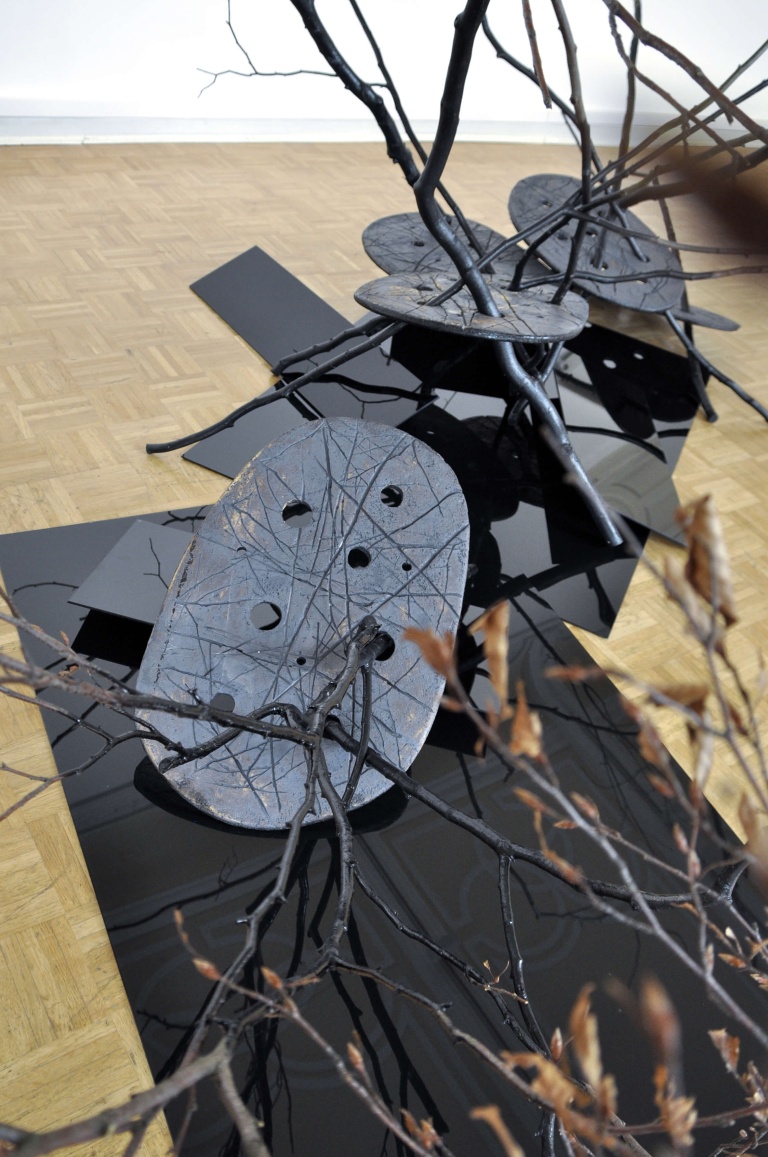

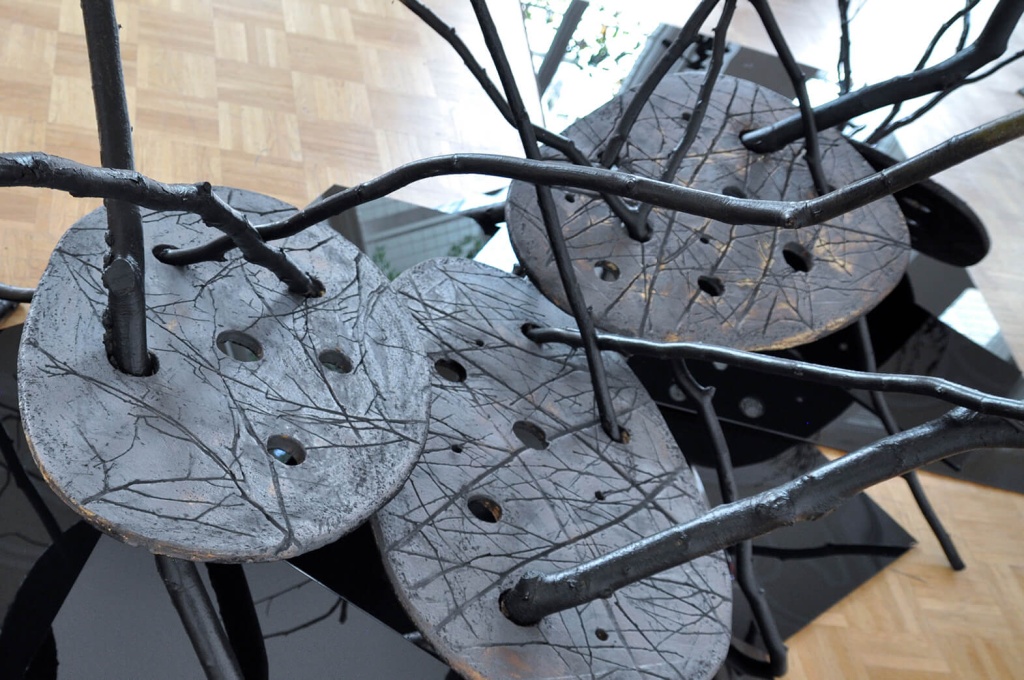

Die Installation untersucht das Konzept der Resilienz in verschiedenen Zusammenhängen, angefangen bei Materialwissenschaften bis hin zur Psychologie. Gleichzeitig werden die Bedeutung der Isolation als Trennungs- und Entfremdungsprozess sowie deren sowohl negativen als auch positiven Konnotationen erforscht. Die Arbeit wirft Fragen auf, die sich mit der Bedeutung von Resilienz, Isolation und der Beziehung zwischen Mensch und Natur auseinandersetzen. Diese Überlegungen dienen als Grundlage für die Beschreibung der Installation im Bellevue Saal.

Constanze Nowak repräsentiert das Moor durch den Einsatz verschiedener Materialien wie Keramik, Glas und Naturmaterialien und vermittelt so den Eindruck eines Ortes des Mysteriums und der Rätselhaftigkeit. Die trüben und schlammigen Gewässer des Moores schaffen eine Atmosphäre, die Gefühle der Verlorenheit und Isolation hervorruft und auf mögliche Gefahren hinweist. Die künstlerische Darstellung des Moores legt den Schwerpunkt auf die Fragilität dieses Ökosystems und unterstreicht die dringende Notwendigkeit des Umweltschutzes und des Erhalts solch empfindlicher Lebensräume.

Durch die kontinuierliche Bildstörung eines gebrauchten alten Fernsehgeräts werden Parallelen zwischen der Widerstandsfähigkeit von Mooren und der Widerstandsfähigkeit von Menschen gezogen, die sich beide an Veränderungen anpassen und gestärkt aus Herausforderungen hervorgehen können.

The installation examines the concept of resilience in various contexts, ranging from material sciences to psychology. Simultaneously, it delves into the significance of isolation as a process of separation and alienation, exploring its both negative and positive connotations. The work raises questions that delve into the meaning of resilience, isolation, and the relationship between human and nature. These considerations serve as the basis for the description of the installation in the Bellevue Hall.

Constanze Nowak represents the moor through the use of various materials such as ceramics, glass, and natural elements, conveying an impression of a place of mystery and enigma. The murky and muddy waters of the moor create an atmosphere that evokes feelings of loss and isolation, hinting at potential dangers. The artistic depiction of the moor emphasizes the fragility of this ecosystem and underscores the urgent need for environmental protection and the preservation of such delicate habitats.

Through the continuous image disturbance of a used old television set, parallels are drawn between the resilience of moors and the resilience of humans, both capable of adapting to changes and emerging strengthened from challenges.